『リアルタイムMRIを用いたオペラ歌唱における音高変化時の声道形状の制御』

https://takemoto-lab.com/home/wp-content/uploads/2023/11/toda-IEICE-Technical-Report-2023.6.pdf

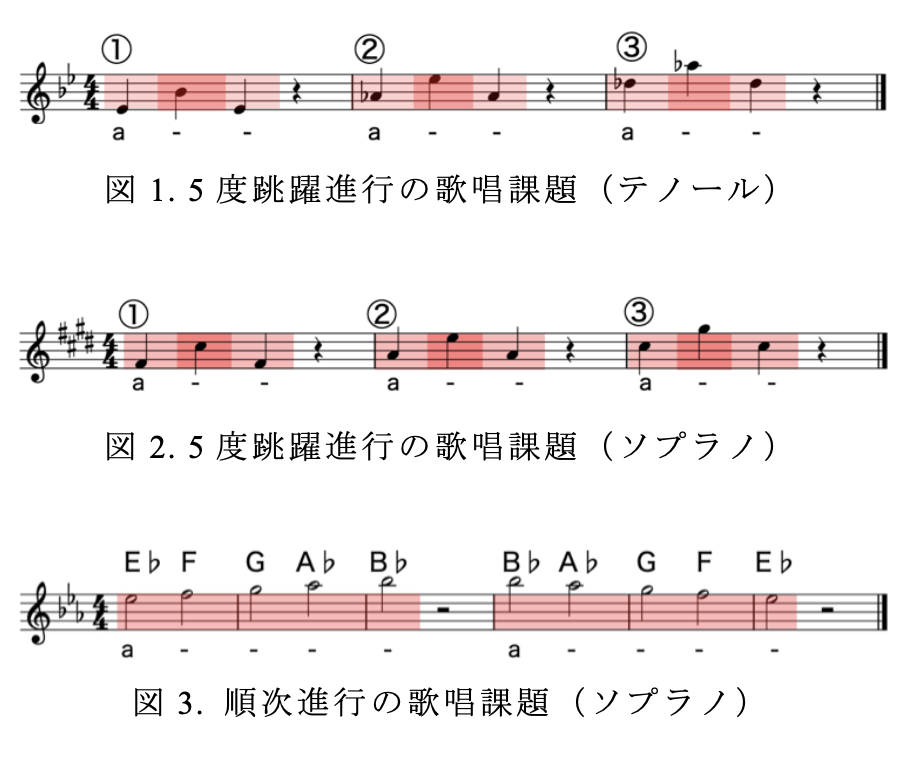

“テノールとソプラノ各1名が,音高変化させて歌唱する際の声道形状をrtMRIで撮像し,どのような制御を行っているのか検討した”

“5度跳躍進行において,テノールは上行で口を開き,軟口蓋を下げ,喉頭を下降させ,頸椎を後弯させていた.そしてこの制御は,上行と下行で同じ度合いで用いられていた”

“一方ソプラノでは,上行では上を向いて口を開き,咽頭を広げ,頸椎を後弯させ,喉頭を上昇させていたが,下行では口を閉じることで制御を行っていた.つまり,ソプラノは上行と下行で声道形状の制御が異なっていた”

“テノールとソプラノの結果から,口の開き度合いと頸椎の後弯度合いは共に音高の調節に必要な制御であると思われる”

“口を開く動作は,舌骨を介して甲状軟骨の上縁を下方に押し下げることで声帯の張力を高め,頸椎の後弯は甲状軟骨と輪状軟骨の角度に対して輪状甲状筋の収縮と同様の変化をもたらし,結果として声帯の張力を高めてfoを上昇させると考えられる”

“ソプラノではこの制御に加え,喉頭の位置を上昇させて声道長を短縮することで,fR1を上昇させ,foよりもfR1を高く保つことで声帯を安定して振動させていると考えられる.そして下行では,fR1はすでにfoよりも高いのでfoのみを下降させればよい”

“恐らく頸椎の後弯の度合いは口の開きの度合いに比べてfoだけでなくfR1の周波数とも強い関係があるため,口の開きのみでfoを制御していると推測される.これが,ソプラノで上行と下行の制御が異なる要因であると考えられる”

元ツイート:

リアルタイムMRIを用いたオペラ歌唱における音高変化時の声道形状の制御 https://t.co/k39mojrgX0

— 風地@毎日音楽の話を(も)しています (@huuchi) 2025年5月29日

“テノールとソプラノ各1名が,音高変化させて歌唱する際の声道形状をrtMRIで撮像し,どのような制御を行っているのか検討した” pic.twitter.com/O8XDx5PAiK

この記事及び元ツイートは元文献(の存在)を紹介するだけの簡単なものですので、詳しい内容についてはリンクから参照してください。